尾礦庫防滲膜是防止尾礦滲濾液污染土壤與地下水的關鍵屏障,但其長期暴露在戶外,易受自然環境影響出現破損、老化,進而失去防滲功能。了解導致防滲膜損壞的自然因素,才能提前做好防護,延長其使用壽命。以下梳理核心自然影響因素。

一、氣候因素:長期侵蝕加速老化破損

1. 紫外線暴曬

尾礦庫多為露天環境,防滲膜(尤其 HDPE 材質)長期受太陽紫外線照射,會破壞膜材分子結構,導致表面脆化、變色,拉伸強度下降。

脆化后的膜材抗沖擊能力減弱,輕微外力(如風吹動尾礦顆粒撞擊)就可能導致開裂;紫外線還會加速膜材焊縫老化,使焊縫密封性下降,出現滲漏隱患。

2. 極端溫度變化

夏季高溫時,防滲膜受熱膨脹,若膜材鋪設時預留松弛度不足,膨脹力會導致膜材拉伸變形,甚至拉裂焊縫;冬季低溫時,膜材收縮變硬,脆性增加,若遭遇凍融循環(白天化凍、夜間結冰),膜材內部易產生微裂紋,反復凍融后微裂紋擴大,形成明顯破損。

溫差較大的地區,這種 “膨脹 - 收縮” 循環會加速膜材疲勞損壞,縮短使用壽命。

3. 強風與暴雨

強風會卷起尾礦庫表面的尾礦顆粒(如砂粒、碎石),高速撞擊防滲膜表面,造成膜材磨損,長期磨損會使膜材厚度變薄,局部失去防滲能力;

暴雨會沖刷尾礦庫邊坡,導致尾礦層不均勻沉降,若防滲膜與尾礦層貼合不緊密,雨水可能滲入膜材下方,形成氣腔或水腔,使膜材鼓起、撕裂;暴雨還可能攜帶雜物(如樹枝、石塊)撞擊膜材,造成直接破損。

二、地質因素:地基變動引發膜材受力破損

1. 地基沉降與位移

尾礦庫建設在山谷、洼地等區域,部分地基為軟土或不穩定巖層,隨著尾礦堆積量增加(重量逐步增大),地基易發生緩慢沉降;若周邊存在地質斷層,還可能出現局部位移。

地基沉降或位移會拉扯防滲膜,使膜材長期處于受力狀態,若超過膜材拉伸極限,就會導致膜材開裂;同時,沉降不均會使膜材與地基之間出現空隙,尾礦顆粒填入空隙后,會對膜材形成局部擠壓,造成破損。

2. 地震與地質振動

位于地震活躍帶的尾礦庫,地震引發的地質振動會使防滲膜受到強烈沖擊,膜材與地基之間的摩擦力不足以抵抗振動位移,可能導致膜材滑動、褶皺,焊縫被拉裂;

振動還可能使尾礦庫內的尾礦顆粒重新排列,形成局部堆積或空洞,對防滲膜產生不均勻壓力,引發膜材局部破損。

三、水文因素:水動力作用破壞防滲結構

1. 滲濾液侵蝕

尾礦庫內的尾礦會緩慢釋放滲濾液,滲濾液多含有酸性、堿性物質或重金屬離子,長期與防滲膜接觸,會腐蝕膜材表面,破壞膜材抗老化涂層;

若防滲膜存在微小破損,滲濾液會滲入膜材內部,加速膜材降解,擴大破損范圍;滲濾液還可能滲透到焊縫處,腐蝕焊縫黏結層,導致焊縫失效。

2. 地下水浮力

部分尾礦庫地下水位較高,或雨季雨水下滲導致地下水位上升,地下水會對防滲膜產生向上的浮力。

若防滲膜上方尾礦覆蓋層重量不足,浮力可能將膜材頂起,使膜材與尾礦層分離,形成 “空鼓”;持續浮力作用下,膜材易出現拉伸變形,甚至與固定結構(如錨固溝)脫離,失去防滲作用。

四、生物因素:動植物活動造成間接損壞

1. 植物根系穿刺

尾礦庫周邊的雜草、灌木等植物,根系會向尾礦庫內延伸,部分深根系植物(如喬木)的根系能穿透防滲膜,形成孔洞;

根系在生長過程中還會擠壓膜材,導致膜材局部變形、開裂,同時根系腐爛后留下的通道,也會成為滲濾液滲漏的路徑。

2. 動物活動破壞

野兔、鼠類等小型動物可能在尾礦庫周邊打洞,洞穴若延伸至防滲膜下方,會導致局部地基空虛,膜材失去支撐后塌陷、破損;

鳥類可能攜帶尖銳雜物(如小石子、樹枝)落在防滲膜上,或在膜材表面筑巢,長期堆積的巢材會對膜材產生局部壓力,同時鳥類排泄物可能腐蝕膜材表面。

五、自然因素防護核心建議

針對性選材:在紫外線強的地區選用添加抗紫外線劑的防滲膜,溫差大的地區選用柔韌性更好的膜材;

加強地基處理:建設前對地基進行加固(如鋪設土工格柵),減少沉降風險;

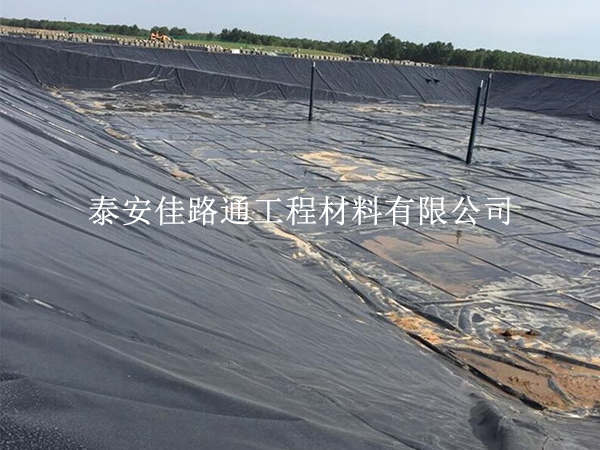

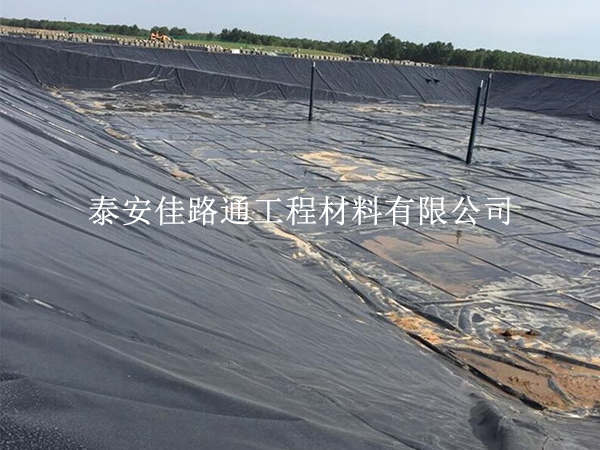

完善防護結構:在防滲膜表面鋪設保護層(如土工布 + 尾礦砂),隔絕紫外線與雜物撞擊;邊坡設置排水溝,減少雨水沖刷與地下水浮力影響;

定期巡查:定期檢查防滲膜表面是否有老化、破損,及時清理周邊雜草,排查動物活動痕跡,發現問題及時修復。

尾礦庫防滲膜的自然損壞是多種因素共同作用的結果,需結合庫區所在地區的氣候、地質、水文特點,提前制定防護方案。只有針對性規避自然風險,才能確保防滲膜長期穩定發揮作用,保障尾礦庫環境安全。若對防滲膜防護方案有疑問,建議咨詢專業環保工程團隊,制定定制化防護策略。

魚蝦養殖土工膜

魚蝦養殖土工膜 白色土工布

白色土工布 蓄水池光面土工膜

蓄水池光面土工膜 氧化塘光面土工膜

氧化塘光面土工膜 垃圾填埋場光面土工膜

垃圾填埋場光面土工膜